인공지능(AI)이 과학계의 가장 큰 무대인 노벨상에서 물리학과 화학 부문을 잇달아 수상한 가운데 전문가들은 AI를 필두로 융합 기술 확대되며 양자 컴퓨팅도 다음 노벨상에서 가장 주목되는 분야로 꼽았다. AI는 이제 단순한 기술적 도구를 넘어, 과학 연구 전반을 혁신적으로 변화시키는 핵심 요소로 자리 잡았다. 대학 전문가들은 AI를 필두로, 양자 컴퓨팅, 더욱 확대될 것이라고 전망하고 있다.

◇ 보수적인 물리학서 AI 공로 인정받아

올해 노벨 물리학상 수상자로 머신러닝의 기초를 확립하는 데 공로를 세운 존 홉필드(91)와 제프리 힌턴(76)이 선정됐다. 이들은 AI 물리학 융합을 통해 복잡한 물리 문제를 해결하고 연구를 가속하는데 크게 기여한 공로로 노벨상을 받았다.

존 홉필드 미국 프린스턴대학 교수는 1982년 ‘홉필드 네트워크’을 제안해 뉴런 간의 상호작용을 시각적으로 이해할 수 있는 틀을 마련했다. 이 모델은 신경망을 기반으로 한 연상 기억과 패턴 인식의 기초를 제공한다. 생물학적 뉴런의 상호작용을 모방해 주어진 입력이 불완전하거나 왜곡된 경우 저장된 패턴 가운데 가장 유사한 패턴을 찾아내는 특징을 가지고 있다. 특히 홉필드 네트워크는 물리학에서 원자의 스핀처럼 물리적 속성을 통해 정보가 전이되는 과정을 활용해 신경망의 학습 과정을 설명했다.

제프리 힌턴 캐나다 토론토 대학 교수는 챗GPT와 같은 자연어 처리 기술의 토대가 되는 ‘인공신경망(ANN·Artificial Neural Network)’을 개발했다. 이는 현대 머신러닝의 기초가 되었으며, 2012년에는 컨볼루션 신경망(CNN)를 개발해 이미지 분석에서 사물을 정확하게 구분할 있는 기술을 도입했다. 2018년에는 인공신경망이 딥러닝(ML) 분야 이룬 혁신을 인정받아 컴퓨터 과학 분야 가장 권위 있는 튜링상(Turing Award)을 수상하기도 했다.

노영균 한양대 AI대학원장은 이번 노벨 물리학상 수상에 대해, 보수적인 물리학 분야에서 AI가 중요한 역할을 인정받은 것은 획기적인 사건이라고 평가했다. 그는 “오랫동안 물리학은 전통적인 이론과 실험 방법을 중시했지만, 이번 수상은 AI가 물리 연구에 필수적인 도구로 자리 잡았다는 의미를 가진다”며 “오랫동안 거부하던 AI 알고리즘 연구를 물리 연구의 범주에 포함하고 인정했다는 것”이라고 설명했다.

◇ AI 응용해 단백질 구조 모델 예측… 노벨 화학상

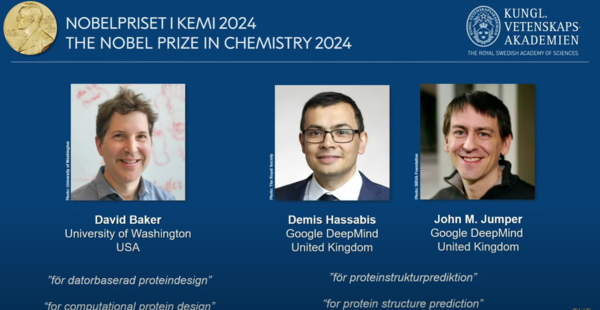

노벨 화학상은 단백질 설계를 위한 컴퓨터 계산법을 개발한 데이비드 베이커 워싱턴대 교수와 AI를 이용해 단백질 구조 예측 모델 ‘알파폴드(AlphaFold)’를 개발한 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO), 존 점퍼 딥마인드 디렉터가 선정됐다. 구글 딥마인드는 2016년 알파고를 개발한 팀으로, 이세돌 9단과의 대국에서 알파고가 승리하면서 AI 기술이 대중에게 크게 인식되는 계기가 되었다.

딥마인드는 2018년 단백질 구조를 분석하고 예측할 수 있는 AI 모델 알파폴드 1을 개발했다. 단백질 구조는 생물학에서 매우 중요한 문제로, 종류가 1조 개가 넘는 단백질의 구조를 파악하는 일은 기존의 방법으로는 수년에서 수십 년이 걸리던 난제였다. 알파폴드는 이러한 문제를 몇 시간 만에 해결할 수 있도록 AI 기술을 적용했으며, 이는 과학계에 큰 충격을 주었다.

2020년에는 알파폴드2 모델이 새롭게 발표됐다. 더욱 향상된 정확도로 단백질 구조 예측을 가능하게 했다. 특히 CASP14 대회에서 알파폴드2는 놀라운 성능을 보여 과학계의 주목을 받았다. 알파폴드2는 과학자들이 풀기 어려웠던 단백질 접힘(Folding) 문제를 해결하는 데 기여했다. 이를 통해 2억 개 이상의 단백질 구조를 예측할 수 있게 됐다. AI의 적용을 통해 단백질 구조 예측의 정확도와 효율성이 크게 향상되었으며, 이는 생명과학 연구에서 혁신적인 도구로 자리 잡게 됐다.

◇ 보수적인 과학계에서 인정받은 AI… 다음 노벨상은 AI 융합된 전 분야

이번 노벨 물리학상은 기계학습의 초창기 중요한 ‘알고리즘’에 주어진 상이지만, 노벨 화학상은 인공지능을 이용한 ‘응용’에 주어진 상이다. 이번 노벨상은 보수적인 노벨위원회와 학계까지 AI의 영향력을 인정했다는 점에서 의미가 크다.

이에 전문가들은 AI가 학계에서 인정받았으며 앞으로도 많은 분야에 AI가 영향력을 발휘할 것이라고 내다봤다. 노영균 한양대 AI대학원장은 “노벨 물리학 수상은 보수적인 물리학 분야에서 오랫동안 거부하던 AI 알고리즘 연구를 물리 연구의 범주로 포함했다는 의미가 있다”며 “향후 노벨 물리학상이 이번 노벨 화학상과 같이 AI를 응용한 물리 연구에 계속 주어지게 될 것”이라고 평가했다.

다음 노벨상 예측을 묻자 교수들은 양자 컴퓨팅, 블록체인 혁신 등을 언급했다. 노 교수는 “예를 들어 고에너지 물리에서 표준모델을 바꿀 수 있는 새로운 이론을 만드는데 가속기(LHC) 데이터에 기계학습을 적용해 도움을 받으려 하고 있다”며 “이 분야에 진전이 있으면 노벨상 후보가 될 수 있다”고 예측했다.

임병화 경영대학 핀테크융합전공 성균관대 교수도 “물리학과 화학 연구에서 노벨상을 수상한 것은 AI가 과학 실험에서 실질적인 혁신과 변화를 가져왔기 때문”이라며 “AI 다음으로 주목받고 있는 기술이 양자 컴퓨팅으로 아직 초기 단계지만 산업에 적용된다면 혁신을 가져올 수 있을 것”이라고 말했다. 이어 “STO(증권형 토큰 발행)와 같은 분야에서 블록체인의 금융 패러다임을 바꾸는 혁신이 나타난다면 다음 노벨경제상에서도 AI가 거론될 수 있다”고 덧붙었다.

◇ 노벨상을 위한 정부의 노력 필요

노벨상 수상자들을 보면 대부분의 연구는 실적 중심의 목표보다는 창의적이고 도전적인 연구에서 비롯됐다. 이는 곧 정부가 연구자들에게 실적이나 단기적 성과를 강조하는 것보다, 실패를 허용하고 장기적 비전을 가지고 도전할 수 있는 환경을 만들어주는 것이 필수적이라는 의미다.

노영균 교수는 국내에서도 노벨상을 받을 수 있는 AI 기술을 개발하기 위해서는 현재의 목적 지향적인 연구 정책을 재고해야 한다고 강조했다. 그는 “지나치게 실적을 중시하는 연구 환경은 노벨상 수상자들과 같은 창의적 연구자를 양성하지 못한다”며 “연구자가 스스로 문제를 설정하고 해결할 수 있는 자유로운 연구 분위기가 필요하다”고 말했다.

단기적 성과보다 장기적 연구 지원이 뒷받침돼야 한다는 얘기다. 그는 “트렌드 연구 역시 유용할 수 있지만, 진정한 혁신은 어려운 문제에 도전하고 실패를 통해 배워나가는 과정에서 나온다”며 “단기적 성과보다는 장기적이고 창의적인 연구를 지원하는 정책이 필요하다”고 강조했다.