국내 연구진이 핵융합과 우주물리 분야를 아우르는 학제 간 연구를 통해 플라즈마 물리학의 대표적 난제인 ‘다중 스케일 연계 현상(Multiscale Coupling)’의 실험적 증거를 세계 최초로 제시했다. 이는 핵융합 기술의 새로운 돌파구는 물론 우주 플라즈마 현상에 대한 해석틀 확장 가능성의 단초가 될 예정이다.

과학기술정보통신부는 서울대와 아시아태평양이론물리센터(APCTP) 공동 연구팀은 플라즈마 내부에서 미시 자기 난류가 발생할 경우, 거시적 구조 변화가 어떻게 유도되는지를 실험과 전산모사(시뮬레이션)를 통해 입증했다고 7일 밝혔다.

플라즈마는 고체, 액체, 기체와는 구분되는 ‘제4의 물질 상태’로 핵융합 반응을 이루는 주요 매개이며 우주 공간의 대부분을 구성한다. 이 때문에 플라즈마 물리학은 핵융합 에너지 개발과 우주 근원 연구의 교차점에 있다.

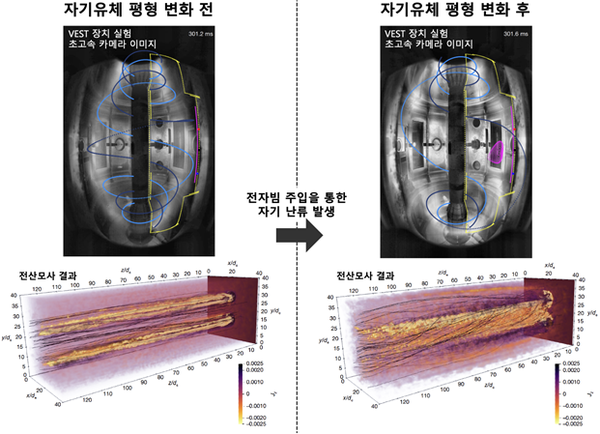

연구팀은 서울대의 핵융합 실험 장치(VEST)에서 플럭스 로프 구조를 형성한 뒤 고속 전자빔을 주입해 미시 자기 난류를 유도했다. 난류가 형성되면 자기장 에너지가 플라즈마의 열에너지로 전환되는 ‘자기재연결’ 현상이 촉진되고 이는 플라즈마의 전체 구조를 재편하는 과정을 이끈다는 사실을 실험으로 확인한 것이다.

이 과정에서 나타나는 에너지 교환, X-ray 방출, 전류 밀도 재분포 등의 물리 현상은 단순한 유체역학적 변화가 아닌, 미시 난류에서 시작된 거시적 평형 붕괴로 이어지는 다중 스케일 상호작용의 실증 사례로 분석된다.

이러한 실험 결과는 한국핵융합에너지연구원 슈퍼컴퓨터(KAIROS)를 활용한 Particle-In-Cell(PIC) 시뮬레이션을 통해 검증됐으며, 입자 수준에서의 난류 유도가 시스템 전체의 자기 구조 변화를 이끄는 과정을 이론적으로도 재현해냈다.

서울대 박종윤 박사는 “이번 연구는 실용 기술 개발과 기초 이론 탐구가 조화를 이룬 드문 융합연구 사례로, 자기재연결이 어떻게 시작되는지에 대한 새로운 통찰을 제공했다”며, “이 현상은 태양 플레어, 자기 폭풍 같은 우주 현상 해석에도 기여할 수 있다”고 말했다.

윤영대 APCTP 박사는 “플라즈마 물리 해석의 스펙트럼을 넓힐 수 있는 연구로, 궁극적으로는 차세대 핵융합 기술의 기초가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 과학기술정보통신부의 기초연구사업(중견연구·우수신진연구), 아태이론물리센터지원사업, 그리고 국가과학난제도전협력지원단(ST핵융합메타웨어 연구단)의 지원을 받아 수행됐다. 세계적 과학 저널 네이처(Nature)에 8월 7일자로 게재됐다.